Правда ли, что СССР был в блокаде до Второй мировой войны?

Разбираем очередной исторический миф Мединского

Владимир Мединский взял за правило не возвращаться с переговоров с украинцами без исторических открытий. В мае в Стамбуле он уже использовал фейковую цитату Бисмарка, а сейчас пошёл дальше и изобрёл альтернативное прошлое России:

«После революции и гражданской войны в 1920 году — ещё одна историческая справка — у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну»

Если смотреть буквально, Мединский не совсем наврал: конкретно в 1920 году Советская Россия еще не имела международного признания, за исключением стран Балтии и Финляндии (но и Гражданская война на самом деле еще не кончилась). Однако из его слов может сложиться впечатление, что с 1920-го до Второй мировой войны РСФСР/СССР был в международной блокаде. Это абсолютно не так.

Европейские державы де-факто признали большевиков законной властью в России ещё до конца Гражданской войны. Например, 16 марта 1921 года правительство Великобритании подписало первое торговое соглашение с РСФСР. А 16 апреля 1922 года советские дипломаты заключили Раппальский договор с Германией — он предусматривал уже полновесные дипотношения, развитие торговли и отказ от взаимных претензий.

В середине же 1920-х годов последовала т.н. «полоса признаний» уже объединённого СССР. К концу 1925-го с Москвой установили дипломатические отношения Франция, Британия, Италия, страны Скандинавии, Япония, Турция, Китай и множество других государств. Да, США с официальным признанием Советов протянули до 1934 года (тогда же Москву приняли в Лигу Наций, орган-предшественник ООН). Но это не мешало американцам ни торговать с СССР, ни помогать жертвам устроенного большевикам голода в Украине и Поволжье.

В начале 1930-х Советский Союз охватил ещё один рукотворный голод, унёсший миллионы жизней. И тезис Мединского о «блокаде Советской России» опровергается самим фактом этого бедствия. Ведь зерно в стране не переводилось, просто его из-за падения мировых цен в увеличенных объёмах гнали на экспорт — в Германию, Британию и другие западные страны, которые совсем не собирались закрываться от СССР. Это стало одной из причин массового голода. Кремлю же выручка в золоте была нужна для форсированной индустриализации страны.

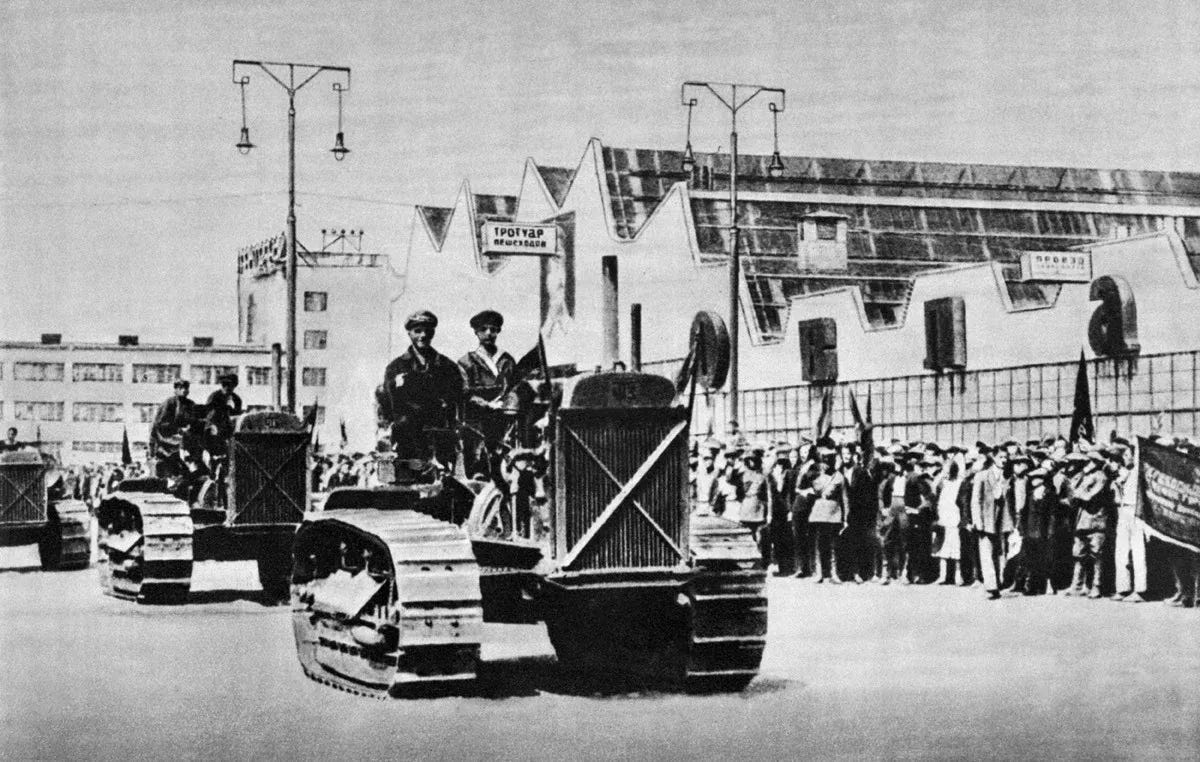

Кстати, и в сталинских пятилетках «коллективный Запад» принимал самое активное участие. Десятками исчисляются одни договоры техпомощи, заключённые Москвой с компаниями из США, Германии, Франции, Швеции и т.п. Например, оборудование для Сталинградского тракторного завода целиком изготовили в Штатах, потом привезли в СССР и под контролем американских инженеров собрали на берегу Волги. Это только один из многих подобных эпизодов. Западное оборудование, западные капиталы и западных специалистов можно найти в истории больших строек в Украине, на Урале, в Сибири и других частях СССР.

Да, большинство зарубежных правительств с опаской относилось к тогдашнему Кремлю. До конца 1920-х годов в СССР не оставляли надежд на «мировую революцию», да и потом щедрой рукой поддерживали европейские компартии. При этом в 1930-х годах сталинский режим уже рассматривали скорее как часть миропорядка, чем его открытого врага.

Например, власти Франции в 1935 году заключили с Союзом целый пакт о взаимопомощи — формально он обязывал стороны поддержать друг друга в случае агрессии третьей державы. Словом, если брать историю СССР только до 1939 года, никакой «блокады» нет и близко. Несмотря на все специфические особенности сталинского государства, западные государства торговали с ним, подписывали договоры и принимали в международные организации.

Эти факты плохо вписываются в нарратив о России, которая развивалась и побеждала как «отдельная цивилизация», вопреки всем. И сегодня международное сотрудничество необходимо России для развития и модернизации, что бы ни говорил Мединский.